资讯详情

六女上坝——难忘的青春回忆

来源:

发布时间:

2018-08-26 20:25

曹平宵

电视剧《最美的青春》里有这样的一个桥段:

六位来自承德二中的高中生,为响应国家号召自愿上坝。 "六女商量上坝"而我作为亲历者和记录者,想和大家分享一下我所知道的"六女上坝"的故事。 2002年9月6日,塞罕坝机械林场建场40周年场庆活动在林场场部隆重举行。作为《承德晚报》记者,我有幸在被邀之列。但更有幸的是,我在林场与当年轰动承德市的重大新闻——"六女上坝"中的三姐妹重逢了。

当年曾与"六女"吃住在一起的我在林场场部逢人便问,终于找到了"六女"中的三个姐妹,不禁手拉手的话起30多年前火热的岁月。

而在1963年,承德二中一间女宿舍中,我14岁,刚上初三,和十几个高三的大姐姐们同吃同住在一起。那时候,我是校运动队的队员,训练晚了,她们给我打饭,功课耽误了,她们给我讲题,我家在避暑山庄里住,周日回家从果园"偷"来的各种果子一定留给她们分享。大大小小的姑娘们情同姐妹。当时,正值党号召青年下乡锻炼,邢燕子就是那时青年人的楷模,又值全国上下掀起"向雷锋同志学习"的热潮,所以,在宿舍里经常听到大姐姐们对这些话题的热烈讨论。 冬去春来,寒暑交替,1964年的暑假快到了。

高三同学们面临毕业、高考、分配等问题。宿舍里天天叽叽喳喳的女声围绕着这个话题议论个不停。一天,班里的大姐陈彦娴发布了一条新消息——她家的一位在塞罕坝机械林场当负责人的邻居刘文仕向她讲起林场的情况(此处和电视剧情节相符):塞罕坝机械林场刚刚成立,正值需要人才尤其是有文化的年轻人,希望有志青年能参加到这项利国利民的千秋大业中来。

彦娴的消息犹如往深邃的湖水里投进一块石头,姐妹们中间泛起久久不能平息的涟漪。此后的好几天里,宿舍中充耳皆是大姐姐们"塞罕坝、塞罕坝、塞罕坝"的议论声。

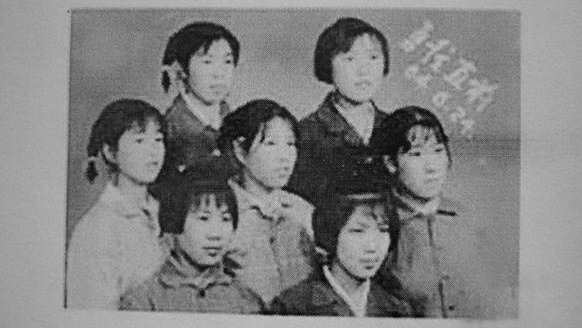

大约一个星期后,一个惊人的消息宣布了: 陈彦娴、李如意、王桂珍、王晚霞、史德荣、甄瑞林、6个女同学报名上塞罕坝机械林场了!闻讯,许多人替她们惋惜,这几个女孩在班级里无论功课、文艺、体育都是佼佼者啊!怎么把唾手可得的大学放弃了呢? 真的,据我所知,这几位大姐姐真是"人材":

陈彦娴在六十年代的承德是屈指可数的"冰上飞燕",花样、速滑无不精通,曾在省市运动会上拿过名次;甄瑞林是校运动队的跳高运动员,百公尺、跳远也名列前茅;王桂珍是数学课代表,多少难题都难不倒她;李如意、王晚霞是二中的"女秀才",语文、俄语大赛中均榜上有名……这么优秀的学生怎么不考大学呢!多少人都"苦口婆心"的好言相劝,但她们却"铁"了心:坚决要上坝!

1964年8月21日,6位姑娘登上了开往塞罕坝的汽车。 那时没有承围、棋塞公路,颠颠簸簸的汽车从市区到围场县整整走了一天,姑娘们下了四面漏风的车都成了"土猴",在一个小招待所里住了一夜。第二天,一辆大卡车载着她们在似路无路的路上又摇晃的一天,才见到她们将要工作生活的塞罕坝机械林场:绵延无垠百万余亩山岭上,仅有几百亩小树苗刚刚出土,绝大部分山地还荒芜着——在等待着她们的双手去为贫瘠的山地披上绿装;住房,只有窝棚和"地窨子";食物,只有莜面和土豆。但6个坚韧的姑娘还是乐呵呵的住了下来。

?

?

塞罕坝,是考验人意志的边塞。姑娘们在这里的第一年夏秋季节里,和林场的工人师傅一起在千层板苗圃的20余亩育苗田里播籽、育苗、除草、施肥、增木质化;然而到了冬天这个最能迫使胆小鬼低头的季节,塞罕坝则以它独有的方式考验着生活工作在这里人。呼啸的北风夹着雪粒,能割破人脸,气温低到零下40°,姑娘们挤在地窨子的通炕上,取暖只有茅草和树枝,吃饭只有莜面"苦力"就咸菜,渴了喝雪水和澇塔子水。大雪封山,粮食运不进来,只能煮莜麦粒嚼咸菜充饥。但坚强的姑娘们终于在朗朗的读书声中战胜了滚滚寒流,迎来了春天。

电视剧中,六女上坝第一天 在万物复苏的季节,她们和来自东北林学院、白城子林业学校、承德农校及林场的工人师傅们一起进行植林改草,将半自动植树机改装配上自动浇水装置,改镇压磙由固定式连接变交链式连接,用毛毡代替铁片改进卡簧植苗夹,使植树机适应了坝上缓坡地带镇压运转作业。尤其令人不能忘却的是"马蹄坑造林大会战"。全场120多名技术骨干在山上吃住30多天,造林一举成功,机械化造林和人工造林成活率由过去的8%达到90%以上。全场建起12个苗圃,育林面积657亩,突破了坝上高寒地区落叶松育苗难关,亩产苗木17万株。成功的喜悦给姑娘们带来了对美好生活与前途的憧憬。每个人的天才也都在这里得以充分的发挥。

号称"冰上飞燕"的陈彦娴因其卓越的体育才能被安排在林场子弟中心校任体育教员。陈老师不但把学校的体育课带的热火朝天,还组织了全林场的职工运动会,那时,家家户户都盼望着8月间的林场职工运动会,场领导、干部工人、技术人员、家属都积极参加,简陋的运动场上,人人参赛,个个跑得快、跳得高、投得远,喧腾热闹的像过年。

其他几个姑娘也都十分出色,不但把高中的知识运用到技术改进中,还把山区人坚韧的品质淋漓尽致的体现在工作上。一天,正在吃午饭,忽然一阵黑云扑来,暴雨夹着冰雹随之倾泻而至,甄瑞林、王晚霞、史德荣扔下饭碗就冲出窝棚,赶到苗圃把刚刚出土的小松苗用草苫罩住,足足干了半个小时,人人浇得像落汤鸡,头、脖子、胳膊到被冰雹砸得红肿起来,但她们看着保住的树苗,还是欣喜的笑了。

2002年9月6日,塞罕坝机械林场迎来它建场40周年场庆。林场没有忘记为它淌过血、流过汗的儿女们,场领导指示:当年的"六女"都要找到,请她们来参加场庆!经多方寻找,前些年已辗转去了湖北武汉的史德荣、到张家口的李如意和已经病故的王桂珍还是未能到来。

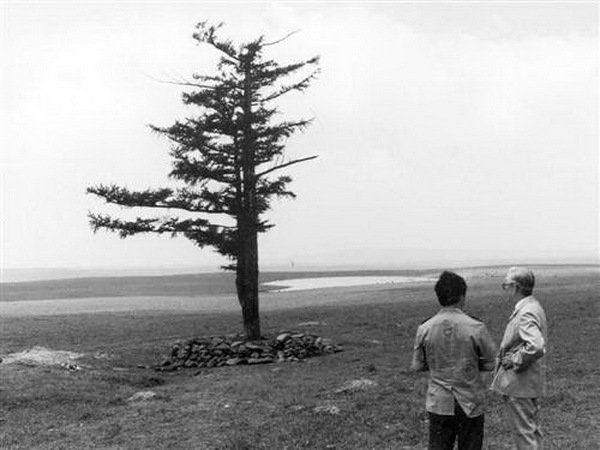

当年同在一个宿舍吃住的我一定不会放过这个寻找大姐姐们的机会,在会场上,见到鬓发斑白的老工人一问,果然,没几个不知道的。一位姓刘的老大哥带我找到了甄瑞林,接着,彦娴和晚霞姐姐都找到了,她们一见到我,辨认的第一句话就是:你是那个跳高的! 两鬓斑白的姐妹们重逢,有说不完的话,她们谈起在塞罕坝机械林场的经历,都有油然而生的自豪:40年来,两代人发扬"勤俭建场、艰苦创业、科学求实、无私奉献"的塞罕坝精神,已把昔日的荒原建成了山清水秀、景奇林美的国家级森林公园。如今,看着这个拥有12亿元资产的林场,谁能想到这就是当年"渴饮沟河水,饥食黑莜面,白天忙作业,夜宿草窝间,雨雪来查铺,鸟兽伴我眠,劲风扬飞沙,严霜镶被边"的荒山野岭呢!看着百万亩森林像一条绿色长龙横亘于内蒙古高原南缘,成为北京固沙源、天津护水源的绿色屏障,三位大姐姐无比自豪的告诉我:这里有我们植根的青春!

采访归来,我心中激荡着与大姐姐们相同的豪情,挥笔疾书,写成了《"六女上坝"与38年后的重逢》稿件,马上就在《承德晚报》新闻周刊版发表了。引起了很好的社会反响。以后的日子里,陈彦娴大姐还作为塞罕坝精神的代表参加了许多宣讲会,把当年塞罕坝人艰苦奋斗的事迹传播开来。如今,塞罕坝精神已经成为激励人们艰苦奋斗,勇往直前的口号与动力。 每每想到这,就会因自己曾经为"塞罕坝精神"做出的贡献而自豪不止。

上一页

下一页

上一页

下一页

冀公网安备 ?13080202000510?号

冀公网安备 ?13080202000510?号